■湖東地域■

○特殊生糸~とくしゅきいと

江戸初期から浅井郡浅井町(現・長浜市)では、農家の副業として繭から座繰り生糸を採るのが盛んだった。生糸も良質で西陣の能装束唐織や高級織物の原糸に使われるほか、邦楽器糸や手術用の縫合糸としても需要があった。浅井町邦楽器原糸保存会は既に解散したが、現在は西村英雄氏ほかが孤塁を守っている。

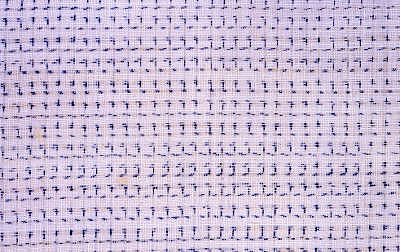

○浜縮緬~はまちりめん

友禅染を主とする模様染に使われる白生地と言えば縮緬。白生地縮緬の生産系譜は西陣縮緬から丹後の丹後縮緬へ、丹後から長浜に技術を移入。今では西陣の縮緬は姿を消し、丹後と長浜が二大縮緬産地になっている。

浜縮緬の発祥は養蚕農家が丹後宮津の蚕種商人庄右衛門から蚕種購入していたおり、平絹に優る縮緬の利を聞いた東浅井郡難波村(現、長浜市)の百姓中村林助と乾庄九郎は彼の商人のつてを頼って丹後へ赴き、丹後縮緬の製織を習得、帰郷して宝暦2年(1752)に縮緬の製織に成功した。

宝暦9年には京都の近江屋喜兵衛を通じて市場での販売に漕ぎ着けた。明治6年のオーストリアの万国博にも出品、同7年の絹縮緬は4万5千反。その後、縮緬は長浜周辺を産地として大きく発展。一越。古代、お召、変り織の縮緬、浜紬と、白生地の品種も多くなり、昭和40年代のピーク時は年産約180万反を記録。当時の産地は浜縮緬工業組合傘下に機業場124社を数えた。昨今の同組合員は約20機業場にまで減少。隆盛を極めた昔の面影は失われている。

浜縮緬の発祥は養蚕農家が丹後宮津の蚕種商人庄右衛門から蚕種購入していたおり、平絹に優る縮緬の利を聞いた東浅井郡難波村(現、長浜市)の百姓中村林助と乾庄九郎は彼の商人のつてを頼って丹後へ赴き、丹後縮緬の製織を習得、帰郷して宝暦2年(1752)に縮緬の製織に成功した。

宝暦9年には京都の近江屋喜兵衛を通じて市場での販売に漕ぎ着けた。明治6年のオーストリアの万国博にも出品、同7年の絹縮緬は4万5千反。その後、縮緬は長浜周辺を産地として大きく発展。一越。古代、お召、変り織の縮緬、浜紬と、白生地の品種も多くなり、昭和40年代のピーク時は年産約180万反を記録。当時の産地は浜縮緬工業組合傘下に機業場124社を数えた。昨今の同組合員は約20機業場にまで減少。隆盛を極めた昔の面影は失われている。

○長浜天鶖絨~ながはまビロード

添毛織物のビロードベルベットが日本に渡来したのは、天文12年(1543)のポルトガル船が種子島に漂着後に始まる南蛮紅毛交易のオランダ渡りの絹ビロードを模して、これを京都西陣の織工が国産化。江戸中期の享保年間(1716~36)に、その技術が長浜に伝わったと言われる。

江戸末期には綿ビロード、明治末には別珍(ベッチン=ベルベティーン)を生産している。これらの用途は和装コート地や袋物のほか履物の鼻緒ほかがある。長浜ビロード振興協会のもとで、現在は数社がビロードを生産するが、昭和15年頃から始まった鼻緒加工は、同34年をピークに滋賀県花緒サンダル組合も消滅。現在は原田和装㈱ほか4社のみとなっている。

江戸末期には綿ビロード、明治末には別珍(ベッチン=ベルベティーン)を生産している。これらの用途は和装コート地や袋物のほか履物の鼻緒ほかがある。長浜ビロード振興協会のもとで、現在は数社がビロードを生産するが、昭和15年頃から始まった鼻緒加工は、同34年をピークに滋賀県花緒サンダル組合も消滅。現在は原田和装㈱ほか4社のみとなっている。

○近江上布~おうみじょうふ、近江麻織物~おうみあさおりもの

近江上布は越後、能登、宮古、八重山の上布とともに日本の代表的な上布として知られる。旧藩政時代は彦根藩の庇護のもと、近江国犬上、愛知、神崎郡内の農家の副業として安定した地場産業だった。その産業としての歴史は室町期に遡り、高宮細見(たかみやほそみ)と称するほど良質なものを産していた。やがて江戸期に入ると需要は増し、中山道の宿場町高宮(現・彦根市高宮町)は街道の物流の便利さから麻布問屋が集中、ここで扱う近江の麻布は高宮布とも呼称した。

扱い布は平織(ひらおり)、綟子(もじり)、絽綟子(ろもじり)の組織もの、糸使いでは苧麻布、苧麻と大麻及び絹と苧麻(いと高宮)の交織布、特殊なものでは苧麻の類で赤苧布(あかそふ)があった。そして、これらの布には白無地の生平(きびら)、晒布(さらしふ)、柄物では縞・筋・格子・絵絣・小絣などと品種も豊富で生産量も多く、原料麻は湖東平野で栽培の大麻(クワ科)、苧麻(イラクサ科)だけでは需要に足りず、遠く関東地方の上州及び野洲産や北陸の越中・能登からも買い入れていた。

用途は盛夏向きの柄物着尺は近江上布の名称で流通する看板特産品だった。ほかに法衣・茶道具ふきん・肌着地・夜具地・座布団地など多様な麻織物を産出した。

近江上布に絣物が登場するには「天明絣」の名がある天明年間(1781~87)と見られているが、嘉永3年(1850)に高宮町の郡田新蔵が25歳の時に考案したという板締絣(いたじめ)絣技法は、従前の手括り絣に比べると画期的で、効率よく多量に絣糸を染めることを可能にした。これに先んじて大和(奈良県)の絣物も板締めを考案しているので、近江式と大和式を比較してその相違を分析する必要がある。

近江麻の工人は、これに次いで明治期に櫛押捺染絣(くしおしなせんかすり)を、昭和初期には型染捺染による解し(ほぐし)絣を絣糸染に導入するほか「シボ付け」の近江麻縮の技法が加わって、産地の中枢も高宮から愛知川(現・愛荘町)・能登川(現・東近江市)の生産地に移った。近年の滋賀麻織物工業組合員は7社(近江上布。広幅麻布・麻布晒)に激減。能登川の湖東繊維協同組合も29社(近江上布・洋装布・インテリア地・作務衣その他)と、ここでも衰退は著しく、両組合併せて隆盛を誇った近江上布の着尺物の製造はわずか2社になった。

扱い布は平織(ひらおり)、綟子(もじり)、絽綟子(ろもじり)の組織もの、糸使いでは苧麻布、苧麻と大麻及び絹と苧麻(いと高宮)の交織布、特殊なものでは苧麻の類で赤苧布(あかそふ)があった。そして、これらの布には白無地の生平(きびら)、晒布(さらしふ)、柄物では縞・筋・格子・絵絣・小絣などと品種も豊富で生産量も多く、原料麻は湖東平野で栽培の大麻(クワ科)、苧麻(イラクサ科)だけでは需要に足りず、遠く関東地方の上州及び野洲産や北陸の越中・能登からも買い入れていた。

用途は盛夏向きの柄物着尺は近江上布の名称で流通する看板特産品だった。ほかに法衣・茶道具ふきん・肌着地・夜具地・座布団地など多様な麻織物を産出した。

近江上布に絣物が登場するには「天明絣」の名がある天明年間(1781~87)と見られているが、嘉永3年(1850)に高宮町の郡田新蔵が25歳の時に考案したという板締絣(いたじめ)絣技法は、従前の手括り絣に比べると画期的で、効率よく多量に絣糸を染めることを可能にした。これに先んじて大和(奈良県)の絣物も板締めを考案しているので、近江式と大和式を比較してその相違を分析する必要がある。

近江麻の工人は、これに次いで明治期に櫛押捺染絣(くしおしなせんかすり)を、昭和初期には型染捺染による解し(ほぐし)絣を絣糸染に導入するほか「シボ付け」の近江麻縮の技法が加わって、産地の中枢も高宮から愛知川(現・愛荘町)・能登川(現・東近江市)の生産地に移った。近年の滋賀麻織物工業組合員は7社(近江上布。広幅麻布・麻布晒)に激減。能登川の湖東繊維協同組合も29社(近江上布・洋装布・インテリア地・作務衣その他)と、ここでも衰退は著しく、両組合併せて隆盛を誇った近江上布の着尺物の製造はわずか2社になった。

○野洲晒~やすさらし

かつて野洲町の野洲川の伏流水を使って麻の生平を白く晒す「布晒(ぬのさらし)」は、奈良晒と並び称された。京都の布問屋や湖東の地域から持込まれる麻の生平を晒粉に浸し→水洗→布炊き→布天日干し→灰汁うち→杵で布搗(ぬのつち)→糊付け→整反する請負晒問屋が多くあった。冬の農閑期に農家が作業する副業でもあったが、その野洲晒の作業光景は完全に姿を消して4社が屋内で晒加工をするという状況になっている。

○近江真綿~おうみまわた

江戸末期から近江町多和田(現・米原市)で始まった真綿製造は一時は福島県保原の真綿産地を凌ぐ勢いだった。戦後、中国の安価な真綿が輸入される前年の昭和42年には百十数軒が真綿組合を組織していたが、輸入の打撃は大きく、現在は近江真振興協会の6会員が伝統を受け継いでいる。主な用途は布団真綿で紬糸ではない。

○秦荘紬~はたしょうつむぎ

織元のある愛知郡秦荘町(現・愛荘町)の周辺地域は養蚕が盛んで、その屑繭を糸にして農家では自家用の紬を織っていた。戦後、民芸ブームで趣味的な紬が求められ、櫛押絣技法の絣模様で創作された紬。

○手織真田紐~ておりさなだひも

慶長元年(1596)頃、豊臣秀吉に仕える名将真田幸村の考案とされる色糸使いの紐幅織物。当初は刀の柄巻き、鎧縅(よろいおどし)など武具に使われたが、重ね箱や印篭蓋・茶器・軸物・書類箱の紐、羽織紐など用途は様々に広がり、京都が真田紐の生産地となった。真田織は平織一重の薄地と袋織の厚地がある。八日市市(現・東近江市)に京都市内から仕事が伝わったのは大正9年。八日市から京都市上京区の真田紐製造業者に嫁いだ姉を頼って西田修司氏(明治30年生まれ)が京都で技術を習得。大正9年に帰郷して真田紐製造の自営を始めた。近郊の農家の婦人に手機道具を貸して指導。多いときには20名以上の出機があった。

現在は近江の伝統工芸品として八日市で西村富弥さんが織るのみとなり、京都でも手織り真田織は1軒のみとなった。

現在は近江の伝統工芸品として八日市で西村富弥さんが織るのみとなり、京都でも手織り真田織は1軒のみとなった。

○近江美術刺繍~おおみびじゅつししゅう

明治時代、愛知・犬上郡に京都から刺繍の手仕事が副業として入って来た。そのなかで愛知川町(現・愛荘町)の入谷佐太郎氏は画期的な手法で新案特許を得て「近江美術刺繍」と命名して成功をおさめた。

刺繍織という特殊な織り生地の上に絵模様を描いて、刺繍を施した様に見せ、主要な部分にのみ手刺繍をして仕上げる。織りと手描き染絵と刺繍を融合させるものだった。現在も近江美術刺繍工芸社で屏風・額入絵刺繍・掛軸・衝立などを製作している。

刺繍織という特殊な織り生地の上に絵模様を描いて、刺繍を施した様に見せ、主要な部分にのみ手刺繍をして仕上げる。織りと手描き染絵と刺繍を融合させるものだった。現在も近江美術刺繍工芸社で屏風・額入絵刺繍・掛軸・衝立などを製作している。

○彦根繍~ひこねぬい

旧彦根藩の城下町で日本刺繍を受け継いでいる。明治37年の米国セントルイス世界万国博覧会に出品、高い評価を受け貿易刺繍とも呼ばれた。現在は高級呉服・祭礼幕・装飾品・額入風景刺繍が主な用途。制作工房は彦根市の㈲青木刺繍。

○網織紬~あみおりつむぎ

淡水湖の漁場には漁網に生糸の網が使われていた。コイ・モロコ・アユ・フナを獲るのに適するこの網は、古くなると使い捨てられた。これを惜しんだ人が、江戸中期の宝暦(1751)の頃に織りに更生利用したのが始まりと湖東地方では伝えられている。

網目の間を切ってひげ状の網糸を、つなぎ→撚り→精練→糸染めしたものを緯糸に経は絹糸使いで織り上げると、織り地風に網の目のヒゲが出て独特な味わいをかもす。東浅井郡浅井町(現・長浜市)で2軒の機業場が伝承している。また、蒲生郡安土町では、元士族の加藤角左衛門が琵琶湖の浜で捨てられていた魚網から同様の網糸織を考案。明治18年6月横浜で開かれた「繭糸織物陶漆器共進会」に洋和麻交織布を出品した頃には、網糸織を完成させていた。その養子網吉も織物に強く関心を抱き、独自の工夫で型染による経糸絣捺染方法を考案している。この絣技法は「解し絣(ほぐしかすり)」に当たるもので、これにより近江上布の模様に新感覚の意匠が続々と登場した。

網目の間を切ってひげ状の網糸を、つなぎ→撚り→精練→糸染めしたものを緯糸に経は絹糸使いで織り上げると、織り地風に網の目のヒゲが出て独特な味わいをかもす。東浅井郡浅井町(現・長浜市)で2軒の機業場が伝承している。また、蒲生郡安土町では、元士族の加藤角左衛門が琵琶湖の浜で捨てられていた魚網から同様の網糸織を考案。明治18年6月横浜で開かれた「繭糸織物陶漆器共進会」に洋和麻交織布を出品した頃には、網糸織を完成させていた。その養子網吉も織物に強く関心を抱き、独自の工夫で型染による経糸絣捺染方法を考案している。この絣技法は「解し絣(ほぐしかすり)」に当たるもので、これにより近江上布の模様に新感覚の意匠が続々と登場した。

○籐網代織~とうあじろおり

昔の町家は夏季になると籐網代編の敷物を客間に敷いた。籐製品は滋賀・千葉・東京・名古屋・豊岡に生産地があった。

明治初期に精巧な中国製籐細工を模して、滋賀県下の近江八幡・彦根・能登川・八日市では、インドネシアから輸入の籐蔓(ヤシ科・現地語でロタン)の長尺の蔓皮を縦に割り、平らにして幅4ミリ程度の籐糸を作り、これで目結編・元禄編など20余種を用途に応じて手編みして製品にした。

昭和35年に近江八幡市の福島工業㈱の福島萬寿雄氏は、これを特別な手機仕掛けで敷物にする籐網代を織を考案。籐敷物の全国生産の9割を占めることもあった。

明治初期に精巧な中国製籐細工を模して、滋賀県下の近江八幡・彦根・能登川・八日市では、インドネシアから輸入の籐蔓(ヤシ科・現地語でロタン)の長尺の蔓皮を縦に割り、平らにして幅4ミリ程度の籐糸を作り、これで目結編・元禄編など20余種を用途に応じて手編みして製品にした。

昭和35年に近江八幡市の福島工業㈱の福島萬寿雄氏は、これを特別な手機仕掛けで敷物にする籐網代を織を考案。籐敷物の全国生産の9割を占めることもあった。

○八日市の金襴~ようかいちのきんらん

西陣から、八日市に技術が伝わったのは定かではないが、現在も人形用金襴地を織る、つつみ機業(現・東近江市)は祖父が創業している。ほかにも数軒の金襴織機業場がある。

このほか、伊吹町甲津原(現・米原市)の太布(大麻)は、雪晒しで白く綿状の柔らかな地風に変化させ、丈夫で保温性は綿布に優ることで有名で、綿布のない時代に平民は四季を通じて麻衣を着ていたが、冬暖かく着る加工法の痕跡をとどめていたが現在は途絶えている。特産の近江蚊帳は、平成19年に最後の1軒が廃業して、終止符を打った。