山陰の中心都市・松江市は松江藩の城下町。江戸後期の藩主・松平治郷は号を不昧(ふまい)、大名茶人としても有名。茶道の石州流不昧派を創め、禅道、書画、和歌に通じ、茶道に使う名物裂の数々を色彩版刷で天明7年(1787)に刊行、『古今名物類聚』18巻の内13・14巻が古今の名物裂を紹介する名物切之部。不昧公の文化芸術への思いが強く、工芸面でも多岐にわたって伝統が根付いている。

○広瀬絣~ひろせがすり

山陰地方の三大絵絣の一つ。昭和60年、広瀬町帳(現・安来市)に広瀬絣伝承の拠点「広瀬絣センター」が開館した。明治24年に絣伝習所が発足、その流れをくむ伝習所も同館に併設して、広瀬絣の藍染を含む全工程の技法を、後継者又は県内外の研修生に専門講師が指導に当たっている。

現在の広瀬絣織元は、紺屋を兼ねる天野圭氏(大正9年生れ)1軒となり、県無形文化財絣技術保持者は天野圭・永田佳子(天野氏の三女)の両氏が指定を受けている。また、広瀬絣の絵絣の表現と生産に威力を発揮する技法(絵絣用の緯糸を緯綜台<よこへだい>に張り渡したその上面に絵絣を拡大して彫った長方形の型紙を当て、墨摺りして、その綜台で緯糸を手括りする)の独創的な発想は、天野氏が考案した。

現在の広瀬絣織元は、紺屋を兼ねる天野圭氏(大正9年生れ)1軒となり、県無形文化財絣技術保持者は天野圭・永田佳子(天野氏の三女)の両氏が指定を受けている。また、広瀬絣の絵絣の表現と生産に威力を発揮する技法(絵絣用の緯糸を緯綜台<よこへだい>に張り渡したその上面に絵絣を拡大して彫った長方形の型紙を当て、墨摺りして、その綜台で緯糸を手括りする)の独創的な発想は、天野氏が考案した。

広瀬絣の発祥は江戸後期の文政7年(1824)、町医者・長岡謙祥(奎斎)の妻・貞子が米子(伯耆国)で絣織り技法を修得して帰り、絣を織り始めたことに由来する。この技法が町に広まり、弘化・嘉永頃(1844~53)から広瀬絣の名称が知られるようになる。松江藩の支藩の広瀬藩は農地の少ない地形のため、農家・町家の内職に絣織を奨励した。

当時、地機による緯絣で表現する絵絣文様は、弓浜絣や倉吉絣と趣が異なり、幕末の藩絵師・堀江友声の描く図柄もあった。明治期の30年頃に地元の機大工・景山秀蔵製の高機が普及、同30年代は年産10万~13万反に達した。同29年に広瀬絣同業組合が、同31年に広瀬絣合資会社、同39年には広瀬絣合名会社などが設立され、産地の規模は絣織機業十数軒、紺屋23軒、生産地域は広瀬町を中心に能義・仁多・八束の3郡に及んだ。

しかし大正4年4月の広瀬町の大火で機器具が消失、他産地との競合に遅れをとった。昭和10年頃は機業17軒、副業農家57戸を数えたが、第二次大戦により、回復の芽は摘まれた。戦後、田中省三紺屋が廃業、藍染は天野紺屋(織元)のみとなり、天野氏は広瀬絣の再建に尽力して今日に至っている。

当時、地機による緯絣で表現する絵絣文様は、弓浜絣や倉吉絣と趣が異なり、幕末の藩絵師・堀江友声の描く図柄もあった。明治期の30年頃に地元の機大工・景山秀蔵製の高機が普及、同30年代は年産10万~13万反に達した。同29年に広瀬絣同業組合が、同31年に広瀬絣合資会社、同39年には広瀬絣合名会社などが設立され、産地の規模は絣織機業十数軒、紺屋23軒、生産地域は広瀬町を中心に能義・仁多・八束の3郡に及んだ。

しかし大正4年4月の広瀬町の大火で機器具が消失、他産地との競合に遅れをとった。昭和10年頃は機業17軒、副業農家57戸を数えたが、第二次大戦により、回復の芽は摘まれた。戦後、田中省三紺屋が廃業、藍染は天野紺屋(織元)のみとなり、天野氏は広瀬絣の再建に尽力して今日に至っている。

○安来織~やすきおり

大正年間に一世を風靡した民謡「安来節」、この町には芸能のほか織物・木工・竹工など工芸家が多い。安来織の創始者・遠藤小間野氏(明治30年生れ)は農家の出身、14才から母に機織りを習い、自分の感性に合うと思った。19才で役所勤めの夫君・理作氏と結婚。昭和4年頃から絹織ネクタイを織り始め、同6年頃から本格的に織りと向かい合う。そんな折、高機で織った綿絨緞の作品に注目した夫の級友・陶芸家の河井寛次郎氏(安来出身)は、「安来織と名付けて民芸品を織ってください。」と勧めた。民芸運動の振興を提唱する立場にあった河井氏は、故郷に新しい織りの息吹を期待した。

同8年、9名の工芸家が安来民芸協会を発足させ、遠藤氏は島根県民芸協会創立の役員も務めた。戦前は絹織りネクタイを主にしたが、一時機織りを中断し、戦後の同23年から綿の絣織に挑戦すべく、40才を過ぎての再出発となった。絣デザインはシンプルに、安来節踊り姿ののれんが好評だった。また版画家・棟方志功氏が寄せた「女人の顔」の図柄は、ロング・セラーである。安来織が全国に知られるのは、日本民芸協会月刊誌「工芸」の布表紙に1ヶ年使われたことによる。現在は遠藤千恵子氏が織元を継いでいる。

同8年、9名の工芸家が安来民芸協会を発足させ、遠藤氏は島根県民芸協会創立の役員も務めた。戦前は絹織りネクタイを主にしたが、一時機織りを中断し、戦後の同23年から綿の絣織に挑戦すべく、40才を過ぎての再出発となった。絣デザインはシンプルに、安来節踊り姿ののれんが好評だった。また版画家・棟方志功氏が寄せた「女人の顔」の図柄は、ロング・セラーである。安来織が全国に知られるのは、日本民芸協会月刊誌「工芸」の布表紙に1ヶ年使われたことによる。現在は遠藤千恵子氏が織元を継いでいる。

○出雲織~いずもおり

農民工芸の精華と言える出雲織が知られるのは、昭和34年のこと。米子の農家出身の青戸柚美江氏は、昭和21年に安来市の青戸家に嫁いだ。13人家族の切盛りをしながら、実家の母や祖母が綿を栽培、糸を紡ぎ草木で染めて機織りする、子供は手伝いしながら習い覚える。同33年頃から家計の一助に習い覚えていた機織りを始めた。全国の農村工芸展でも入賞、青戸氏の織物は徐々に存在感を増した。安来工芸会の設立にも参画、安来美術工芸協会へと活動の範囲は広がった。

綿・絹・天蚕素材を生かした風雅な絵絣や、おしゃれな着物は、出雲織工房ならではの作品。後継者の三男・秀則氏は、四角形の石甕で藍を建てる日本で唯一の紺屋・佐々木茂氏(平成5年12月逝去)のもとに10年通って藍建てを修業。いまでは見事な藍の華が建つ。出雲織は伝統の技法を基に、藍・草木の彩りで、創作着物を制作する。同55年から手織りを学びたい女性を全国から受け入れているが、青戸氏の指導を得た研修生は、既に百名余りが巣立った。また、安来市の白鳥ロード沿いに平成16年に市が開設した「出雲織・のぎ白鳥の里」にある萱葺き屋根の交流棟でも、出雲織の研修生が機織りの技法を学んでいる。藍染場では秀則氏が藍染に励む。

その裏手に白鳥観察棟がある。晩秋に飛来する白鳥の観察には最適の田圃が広がっている。

綿・絹・天蚕素材を生かした風雅な絵絣や、おしゃれな着物は、出雲織工房ならではの作品。後継者の三男・秀則氏は、四角形の石甕で藍を建てる日本で唯一の紺屋・佐々木茂氏(平成5年12月逝去)のもとに10年通って藍建てを修業。いまでは見事な藍の華が建つ。出雲織は伝統の技法を基に、藍・草木の彩りで、創作着物を制作する。同55年から手織りを学びたい女性を全国から受け入れているが、青戸氏の指導を得た研修生は、既に百名余りが巣立った。また、安来市の白鳥ロード沿いに平成16年に市が開設した「出雲織・のぎ白鳥の里」にある萱葺き屋根の交流棟でも、出雲織の研修生が機織りの技法を学んでいる。藍染場では秀則氏が藍染に励む。

その裏手に白鳥観察棟がある。晩秋に飛来する白鳥の観察には最適の田圃が広がっている。

○出西織~しゅっさいおり

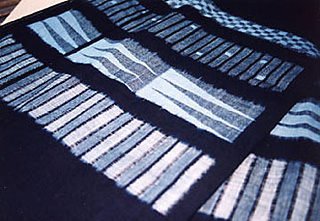

戦後、簸川郡斐川町出西で始まった織り活動は、地名に因んで出西織と名付けられた。出雲地方に新風を吹き込んだ民芸織物。工房を主宰する多々納桂子氏(昭和5年生れ)は、陶芸をめざしていた夫君・弘光氏の勧めで、昭和29年4月に倉敷民芸館付属工芸研究所の2期生として入所。外村吉之介館長から織物の精神性と手織り仕事の薫陶を受け、1年の修了で帰郷した。同研究所の同期生の井上佐登子氏と出西手織会を結成したが、新居を工房に綿・絹・毛の繊維素材で、着尺地・帯地・洋服地など現代の装いに必要な織物の制作をめざした。

昭和48年1月から清冽な藍色の絞染で有名な片野元彦氏(昭和50年逝去)の助言のもと、工房に藍染場を設け灰汁発酵建てによる藍染を手がける。藍染にこだわる中から、すがすがしい絣織を主にした作品が誕まれた。

昭和48年1月から清冽な藍色の絞染で有名な片野元彦氏(昭和50年逝去)の助言のもと、工房に藍染場を設け灰汁発酵建てによる藍染を手がける。藍染にこだわる中から、すがすがしい絣織を主にした作品が誕まれた。

○出雲筒描き藍染~いずもつつがきあいぞめ

出雲地方の風物詩にふさわしい紺色の祝風呂敷など、筒描き物を出雲市で伝承している。戦後、県無形文化財の指定当初は同市の長田政雄・浅尾常市及び秋鹿町(現・松江市)の福原権市の3氏。平成3年指定では長田紺屋の長田康・長田行由氏になった。明治期には出雲市周辺の簸川郡内に表紺屋(布染紺屋)13軒、戦後は4軒から現在は長田紺屋1軒となった。

出雲地方は雲州白木綿の生産地であり、白生地を使った筒描き藍染も隆盛だった。嫁入支度の家紋を四隅に配した吉祥文の大風呂敷・蒲団地・夜着・油単。孫拵え(まごこしらえ)では紅花と藍色分けした湯上げ・産着・子負帯・端午の節句の幟(のぼり)などを請け負う表紺屋の仕事は多様。

地元の需要も多く、江戸・明治期の慣わしが今日にも受け継がれる風土慣習は、全国的にも稀である。

出雲地方は雲州白木綿の生産地であり、白生地を使った筒描き藍染も隆盛だった。嫁入支度の家紋を四隅に配した吉祥文の大風呂敷・蒲団地・夜着・油単。孫拵え(まごこしらえ)では紅花と藍色分けした湯上げ・産着・子負帯・端午の節句の幟(のぼり)などを請け負う表紺屋の仕事は多様。

地元の需要も多く、江戸・明治期の慣わしが今日にも受け継がれる風土慣習は、全国的にも稀である。

○出雲藍板締染~いずもあいいたじめぞめ

昭和45年6月、出雲地方を襲った台風による被害から、思いがけない発見があった。出雲市大津町の板倉家の2階建1棟の一部が壊れ、そこから陽の目を見たのは、長い眠りから覚めた約3千枚の藍染板締めの江戸後期の古版木だった。明治3年に藍板締めを廃業していた板倉家では版木の所蔵を知るのは、あるじの板倉興・佳子夫妻と親族。 その報を聞いて先ず駆け付けたのは出雲出身の民芸研究家・藤本均氏。同氏から伝え聞いてていた大阪芸大教授・吉岡常雄氏。東京造形大教授・四本貴資氏。京都光華短大教授・野上俊子氏ほか染色学識者は、初めて見る藍板締め版木に圧倒された。紅板締染めは京都や各地でも染めており、版木や紅染長襦袢などの艶やかな下着類は多数残っている。

しかし、藍板締めの版木は他では全く残っていない。染め物も滋賀県有形民俗文化財指定の草津市の「サンヤレ踊り着用の綿長着(江戸後期)」のほかに教見する程度の衣服類からは、生産出処地がわかならい。藍板締染で版木と裂地を含め、確かな生産の痕跡をとどめるのは、出雲のみである。

藍板締めは文政12年(1829)に松江の津田屋庄七から板締め株と道具を譲り受けた九代当主・板倉佐重定賢は紺屋業に藍板締染を加えた。天保5年(1834)は販売4799反と同家の『板〆懸帳』にあり、幕末の風雲によって明治3年(1870)に紺屋株を他に譲り廃業した。せっかくの出雲藍板締めの仕事も約38年間で露と消えた。

平成11年、板倉家15代当主・板倉吉彦氏は版木2557枚(文様173種類)、染裂地20点、古文書76点を島根県に寄贈した。現在は県立古代出雲歴史博物館で詳細な調査と復原作業を進めており、平成20年3月7日~5月18日の「よみがえる幻の染色」企画展で、その全容を紹介した。現在は常設展示室で、その一部を展示してる。伝統染色品として復活は可能か、特産品としての再興が待たれる。

しかし、藍板締めの版木は他では全く残っていない。染め物も滋賀県有形民俗文化財指定の草津市の「サンヤレ踊り着用の綿長着(江戸後期)」のほかに教見する程度の衣服類からは、生産出処地がわかならい。藍板締染で版木と裂地を含め、確かな生産の痕跡をとどめるのは、出雲のみである。

藍板締めは文政12年(1829)に松江の津田屋庄七から板締め株と道具を譲り受けた九代当主・板倉佐重定賢は紺屋業に藍板締染を加えた。天保5年(1834)は販売4799反と同家の『板〆懸帳』にあり、幕末の風雲によって明治3年(1870)に紺屋株を他に譲り廃業した。せっかくの出雲藍板締めの仕事も約38年間で露と消えた。

平成11年、板倉家15代当主・板倉吉彦氏は版木2557枚(文様173種類)、染裂地20点、古文書76点を島根県に寄贈した。現在は県立古代出雲歴史博物館で詳細な調査と復原作業を進めており、平成20年3月7日~5月18日の「よみがえる幻の染色」企画展で、その全容を紹介した。現在は常設展示室で、その一部を展示してる。伝統染色品として復活は可能か、特産品としての再興が待たれる。

○出雲更紗~いずもさらさ

○雲州木綿~うんしゅうもめん

江戸後期、出雲の簸川地方の直江村(現・斐川町)では毎月6回、2と7の日に木綿市が立った。また、平田町(現・出雲市)の木綿市も賑わい、文政5年(1822)は約22万反の取引があり、京都の豪商三井家が多くを買付けていたと言われる。出雲平野の集落では主に素木綿(もともめん)の白木綿を主に副業で織っていた。白木綿の盛況で村々に表紺屋(おもてこんや=布を藍染する)が増加、明和8年(1771)の『出雲郡万指出帳』に紺屋22軒の記載。明治期の23年の雲州木綿は353,459反(島根県農商務統計表)まで上昇している。しかし手紡綿糸製の雲州木綿は明治17~18年から次第に減産、市場では紡績糸へと移行して行く。明治30年代に紡績糸による新商品「八雲縮」を伊野波村(現・斐川町)で考案したが、大正10年に商品は消えた。雲州木綿も大正年間に商品取引は終えたようである。

戦後、雲州木綿をしのぶように平田市(現・出雲市)で、昭和61年から土江弥生氏が平田木綿織りに取り組んでいる。

戦後、雲州木綿をしのぶように平田市(現・出雲市)で、昭和61年から土江弥生氏が平田木綿織りに取り組んでいる。

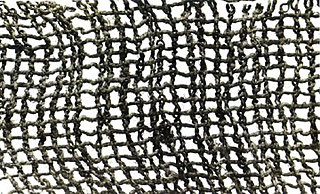

○石見紙布~いわみしふ

江戸初期から石見地方の浜田藩・津和野藩では正保頃(1644~48)から楮の植栽と紙漉きを奨励、藩は殖産策をとった。良質な「石州半紙」(せきしゅうばんし)は上方市場で高評を博した。石見紙布は石州半紙を使って紙糸を作り、これを撚り藍に染め、経・緯に織り込む厚地の諸紙布(もろじふ)。用途は庶民の衣服・蒲団地・夜着・敷布・蚊帳・酒袋・米袋・畳縁地など、この地方が手漉和紙の里であることに、石見紙布の発祥は由来する。

江戸期に商品として流通したか不詳で、明治10年「内国勧業博覧会」に出品の美濃郡丸茂村産(現・益田市)紙布は年産1500反。明治9年、現・浜田市近郊7カ村で1045反を織ったとの記録がある。今ではJR津和野駅近くの手漉・紙織製品を置く工房生地屋で、石見紙布の残映をとどめる。

江戸期に商品として流通したか不詳で、明治10年「内国勧業博覧会」に出品の美濃郡丸茂村産(現・益田市)紙布は年産1500反。明治9年、現・浜田市近郊7カ村で1045反を織ったとの記録がある。今ではJR津和野駅近くの手漉・紙織製品を置く工房生地屋で、石見紙布の残映をとどめる。

○石見紬~いわみつむぎ

平安時代中期の藤原明衡の随筆集『新猿楽記』に、地方特産品として石見紬を挙げているが、その詳細は幻の彼方である。優れた紬であったと思われる。その古えを現代に復活させようとした人がいた。昭和63年、絹製糸の町・鹿足郡日原町(現・津和野町)の文化祭で石見紬復元の試作を実演したのは中井将善氏。当時すでに製糸界は中国・ブラジル生糸を輸入。日本の製糸業は斜陽。山陰地方唯一の生糸工場・石西社はまだ操業していた。その後の紬復元の経過は不明。また、製糸工場の石西社はすでに廃業した。現在は日原の絹を若い人々に伝えるべく、町立シルク染め織り館を設立。手織り教室では県内外の研修生が学んでいる。

○その他の織物

【藤布】

【裂織】

ツヅレ織又は屑織とも呼ぶ裂織(さきおり)は、いまリサイクル織物として注目されている。かつて島根県下の各地でも古布を裂織にしていたが、広瀬町比田(現・安来市)が県下で最後の裂織だった。全国の民芸店で比田裂織の素朴な山着は評判をとった。